无巧不巧,2009年钱学森在京逝世,他1960年搬入航天大院时种下的一棵枣树,似乎也有点夭折。然而,这棵家门口枣树的“后裔”幸存下来,并且被移栽到了他的母校——交通大学校园。

钱学森家的枣树。徐瑞哲 摄

钱学森家的枣树。徐瑞哲 摄

7月1日,暑假首日,这座百年老校的大中小学生明显比往日多。不少从校内前往钱学森图书馆参观的少年,都注意到了这棵在此安家不久的枣子树。为了怀念钱老,钱馆还在树下专门制作了“钱学森家的枣树”铭牌。

镇馆之宝:东二甲导弹。徐瑞哲 摄

镇馆之宝:东二甲导弹。徐瑞哲 摄

与枣树这一特殊“展品”相比,“七一”当天,上海交大跨代际、跨学段团队打造的沉浸式党课《誓言·破壁者的越洋归航》在馆内开讲,也成为“流动的展品”。伴随着钱学森喜爱的提琴声,在改陈焕新的4个展厅之间,来自松江区九亭第四小学四(7)班张倪铭等少年饰演钱学森等人,以音乐+戏剧+解说的新形式,复现这位人民科学家70年前归国报国的经典场景。

拳拳赤子,破壁归来。这堂《誓言·破壁者的越洋归航》课程,由钱学森图书馆支部党员、志愿者党员以及“星空少年”讲解团、“星空爱乐”青少年室内乐团学员共同演绎,通过精心编排的展厅参观动线,选取钱学森的4次人生选择片段:从“求学交大、志在救国,追逐万里铁路梦想”到“勤学精进、志在兴国,立志航空矢志不渝”,从“留美游学、志在报国,生死穷达不易其志”到“献身国防、志在强国,奋力铸就国之重器”。

钱学森读书阅报使用的床边小桌板。徐瑞哲 摄

钱学森读书阅报使用的床边小桌板。徐瑞哲 摄

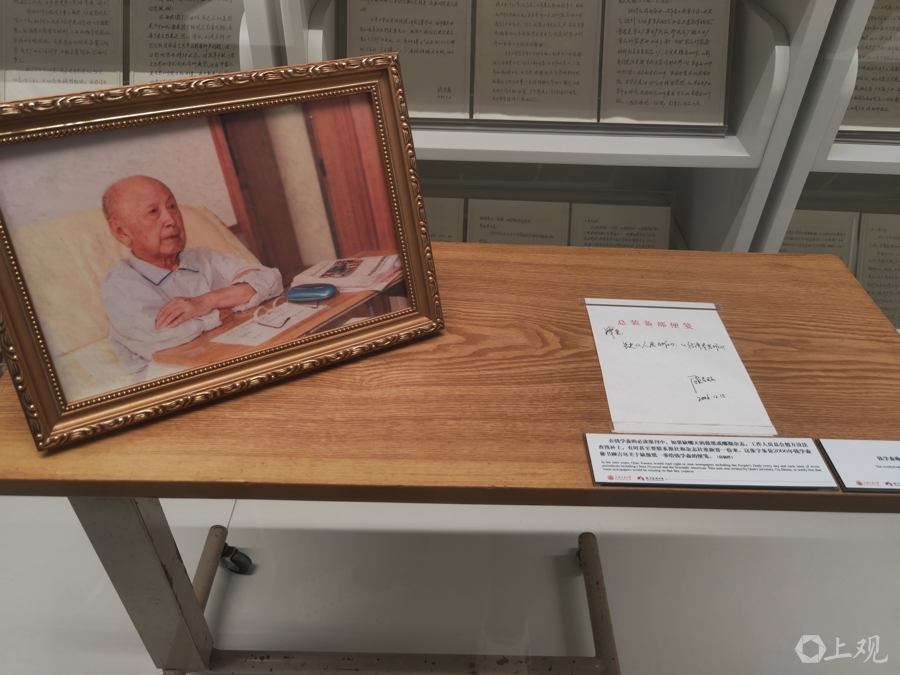

“1959年1月6日,钱学森在《党是前进的指路明灯》一文中表达了自己对于入党的看法。”在上海市浦东新区第二中心小学三(7)班学子黄沐等讲解员移步换景的讲述中,“老中青”三代同台演出,打破传统宣讲模式。钱学森这样说:一个对自己有着更高的要求的人,愿为党的事业做出更大更好的贡献的人,他就会很自然地产生一种靠拢党、努力使自己成为一个共产党员的崇高愿望。在他朴素无华的文字、发自肺腑的情感共鸣下,全体在场党员在一面党旗的见证下重温入党誓词,也回溯钱老救国、兴国、报国、强国的初心。

观众参观导弹弹体。徐瑞哲 摄

观众参观导弹弹体。徐瑞哲 摄

钱学森作为一名党员,始终将党章、党规和党纪作为自身言行的准则,将遵章守纪作为生活的日常,曾经定下“七不”原则,比如不题词、不写序、不出席“应景”活动、不兼荣誉性职务、上年纪后不去外地开会,等等。有意思的是,如今在钱学森图书馆的正门,还有一件从钱学森家里“乔迁”来沪的“真品”,那就是在钱家守望了26年之久的老岗亭。这座岗楼(1998年-2024年),原本位于北京市海淀区阜成路八号航天大院钱学森故居前。

钱老在京故居前的小岗楼。徐瑞哲 摄

钱老在京故居前的小岗楼。徐瑞哲 摄

上海交通大学钱学森图书馆党总支书记、副馆长张勇表示,2025年,在纪念钱学森归国70周年之际,钱馆推出“周三党员服务日”,组织不同岗位的党员来到一线服务公众。他们启动党支部微党课工作坊,组织党员形成微党课开发小组,采用情景再现、文物展示、互动研讨等多种形式。暑假起,将每周三下午固定为“服务日”,面向社会各界开放“微党课”预约服务,接受机关、学校、企业等团体预约,持续优化课程体系,让看馆同时也听课。同时以成果转化为主题,通过文化育人、主题出版、口述史料采集等,让文物活起来,发挥钱学森图书馆文化育人功能。

华林优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。